Dal Futurismo al ritorno all’ordine al Museo Accorsi

Da Redazione TorinoFree.it

Febbraio 13, 2017

Il Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto di Torino dal 2 marzo al 18 giugno proporrà la mostra Dal Futurismo al ritorno all’ordine. Pittura italiana del decennio cruciale 1910-1920, che racconterà la pittura italiana di quegli anni del Novecento.

Il Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto di Torino dal 2 marzo al 18 giugno proporrà la mostra Dal Futurismo al ritorno all’ordine. Pittura italiana del decennio cruciale 1910-1920, che racconterà la pittura italiana di quegli anni del Novecento.

Curata da Nicoletta Colombo e organizzata in collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana Godio, l’esposizione vedrà 72 opere, di provenienza museale e da importanti collezioni private, tutte legate al clima culturale italiano che segna la nascita dell’arte moderna con le nuove tendenze artistiche.

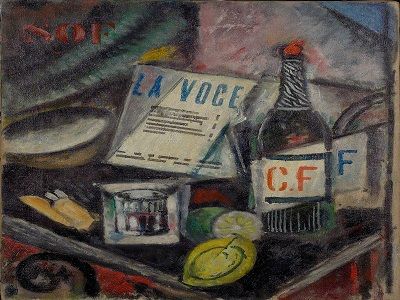

La mostra inizierà dal 1910, segnato dall’uscita del Manifesto dei pittori futuristi e del Manifesto tecnico della pittura futurista, con opere di autori come Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni (Case in costruzione 1910, L’antigrazoso 1912-13), Giacomo Balla (Figure+Paesaggio 1914 e Linee forza di un paesaggio+Giardino 1918, Carlo Carrà (Guerra navale sull’Adratico 1914-1915 e Lacerba e bottiglia 1914), Gino Severini (Natura morta 1918), Luigi Russolo (Chioma. I capelli di Tina 1910-1911), Fortunato Depero (Paesaggio guerresco. Esplosioni giallo e nero e tricolori 1916), Primo Conti (Interno di osteria 1917).

Ci saranno anche gli esponenti dell’eterodossia futurista e gli indipendenti del movimento, da Enrico Prampolini (Danzatrice 1916) a Mario Sironi (Il borghese 1916), Achille Funi (Autoritratto 1913), Leonardo Dudreville (Eroismo, tragedia, follia, ossessione, asfissia, 1914), Antonio Sant’Elia (Studio per edificio 1913-1914), Adriana Bisi Fabbri e Gerardo Dottori.

La sezione futurista avrà inoltre le opere di due fuoriusciti dalle fila futuriste, Romolo Romani, precursore delle tendenze astrattive (Ritratto di Giosuè Carducci, 1906 e Ritratto d’uomo, 1908) e Aroldo Bonzagni, testimone di un espressionismo d’intonazione sociale (Il tram di Monza, 1916).

Il percorso continuerà con la seconda sezione sul simbolismo della fine dell’Ottocento, poi rielaborato in chiave espressionista, oltre ai secessionismi dei linguaggi artistici giovanili italiani, dai testimoni di Ca’ Pesaro ai partecipanti alle Secessioni romane, agli animatori delle Secessioni bolognesi fino ai movimenti giovanili napoletani della Grande Guerra.

Accanto alle opere di Alberto Martini e di Lorenzo Viani ci saranno Felice Casorati (Marionette 1914), Tullio Garbari (Intellettuali al caffè 1916 e La madre 1916), Umberto Moggioli (Primavera a Mazzorbo 1912), Guido Trentini (Le perle del lago 1914 e La pianta rossa 1915 ), Gino Rossi (Fiori e foglie 1913), Ubaldo Oppi, Galileo Chini, Cipriano Efisio Oppo (Ritratto di Rosso di San Secondo 1913), Ferruccio Ferrazzi (Le due madri 1913), Enrico Lionne, Carlo Corsi, Garzia Fioresi.

Ci sarà anche uno spazio per il primitivismo, tendenza volta al recupero e azzeramento delle stratificazioni culturali per ritrovare la semplicità e il candore dei pittori trecentisti e quattrocentisti italiani, come Carrà, Garbari, Gigiotti Zanini, Pompeo Borra, Alberto Salietti.

Nella terza e ultima sezione della rassegna si tratterà la Grande Guerra (1914-1918) che vide il recupero delle forme e il cosiddetto Ritorno all’ordine, oltre alla corrente della Metafisica, sulla rivoluzione dei contenuti ma non quella delle forme, con opere di Giorgio de Chirico (Composizione con biscotti e mostrine 1916), di Carlo Carrà (Le due sorelle 1917), Filippo de Pisis (Natura morta 1920), Mario Sironi e Achille Funi.

Nella terza e ultima sezione della rassegna si tratterà la Grande Guerra (1914-1918) che vide il recupero delle forme e il cosiddetto Ritorno all’ordine, oltre alla corrente della Metafisica, sulla rivoluzione dei contenuti ma non quella delle forme, con opere di Giorgio de Chirico (Composizione con biscotti e mostrine 1916), di Carlo Carrà (Le due sorelle 1917), Filippo de Pisis (Natura morta 1920), Mario Sironi e Achille Funi.

Nel 1919 inizio il recupero della classicità in ottica moderna, con lavori di Casorati (Le maschere 1921), Soffici (Mele e calice di vino 1919 e Pera e bicchiere di vino 1920), Sironi (Macchina e tram 1919), Rosai (Donne alla fonte 1922), de Chirico (Cocomeri e corazza 1922), Severini (Studio per maternità 1920), Funi (La sorella Margherita con brocca di coccio 1920), Guidi (Figura di donna 1919), De Grada (San Gimignano visto da sud 1922), che condussero al movimento artistico del Novecento Italiano.

La mostra sarà visitabile da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il biglietto d’ingresso intero costerà 8 euro e ridotto 6, mentre sarà gratis con l’Abbonamento Musei.

Articolo precedente

Il romantico Castello di Mazzè

Articolo successivo

La Palude Incantata al Lago di Candia

Redazione TorinoFree.it

Articoli correlati

L’evoluzione della documentazione digitale nei percorsi formativi

Settembre 13, 2025

Sicurezza in Piemonte: a che punto siamo?

Settembre 08, 2025

“Infinita Bellezza”: dieci maratone in dieci giorni per l’ambiente

Settembre 03, 2025